【微信觀點】商業化的另一面:微信,你悠著點

作者:MTC 時間:2013-03-28 點擊次數:

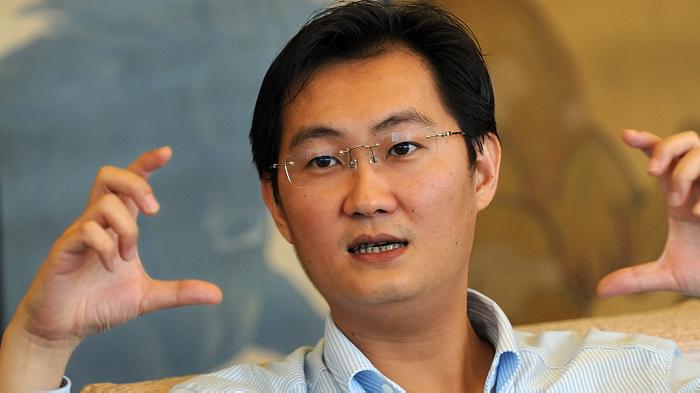

“微信要做游戲了,不止如此,它還要做微支付,還要推出小額支付業務”,馬化騰如是說。

在推出兩年之后,微信終于開始了自己的商業化進程。那么,微信究竟要如何布局?將來會取得怎樣的效果呢?在騰訊和微信之間,在商業化和產品之間,究竟如何取舍?

對張小龍和馬化騰來說,都是一個艱難的抉擇。

商業化棋局

如何在移動互聯網賺錢?

李彥宏表示,至少百度還沒有在移動互聯網找到合適的商業模式,并在之后提出了“呼喚狼性”來推動公司在移動互聯網方面的進展。百度在移動互聯網沒有入口,所以會如此悲觀與焦急。

同樣的問題擺在微信面前,騰訊又該如何作答呢?

微信游戲平臺

2012年,網絡游戲為騰訊貢獻了超過52%的營收,這塊業務正是微信的優勢所在。以騰訊游戲的影響力和對開發者的吸引力來說,擁有近4億用戶的微信將有可能成為世界上最大的移動游戲平臺。

表情商店

Line表情商店于2012年4月推出,在之后四個月里貢獻了超過3億日元的營收。微信同樣可以推出類似付費表情的增值服務,這正是騰訊自QQ會員時代以來就輕車熟路的。

去年騰訊互聯網增值業務收入近320億元,其中會員服務收入在91億元以上,在QQ增長已經飽和的情況下,微信的會員體系或是騰訊之后新的聚寶盆。

線上購物

騰訊有自己的支付系統財付通,現在正著手整合旗下的電商平臺,去年騰訊電商收入超過44億元,盡管有著不錯的增長速度,但是這一成績卻算不上特別優秀,

現在騰訊的B2C平臺最缺乏的就是一個流量入口,在移動端的微信對它來說是一個極佳的選擇。

開放平臺

這是許多人熱切討論并暢想的,微信的開放平臺實際上是其最寶貴的財富,“自定義菜單”API的開放使得它具備了極強的延伸性和包容性。甚至有人認為在一定程度上,微信能夠成為一個AppStore。

在中國的互聯網世界中,最簡明有用的經濟學法則就是,誰能占有最多的市場,誰就能最簡單粗暴地賺錢。

微信已經有了足夠規模的用戶和市場,已經具備了足以引起質變的條件,對它來說,商業化只是一個水到渠成的事情。

微信,騰訊

推出不到兩年的時間,微信現在的用戶已經接近4億,作為一個當初嘗試楔入移動互聯網戰局的產品,從某種角度來說,微信的成功或多或少地有了些無心插柳的意味。

但是,這種“成功”卻與騰訊通常意義上的標準有細微的差別:直至今日,它都沒有自己明確商業模式,在騰訊的整個業務線上也處于若即若離的狀態。

微信是奇怪的產物。

一方面它是由遠離騰訊權力和事業中心的廣研院創造的,其中起主導作用的是曾經做出了七星級產品QQ郵箱的張小龍,而另一方面,大獲成功的它身上又寄托了馬化騰和騰訊試圖在移動互聯網發現新路的殷切希望,而這種希望歸根結底最后還是要落到商業化上。

現在,微信被推上了騰訊未來戰略級武器的地位,這意味著它在公司內有更多的資源,有更多的話語權和優先級,但同時也可能意味著它要承擔更嚴格KPI任務,意味著它需要面對集團內部各部門的資源索取,也必須在集團的商業化布局中擔負起重任。

但是,最初的微信在騰訊的整個商業化布局中更像是是無人在意的邊角料,最初的它也無需承擔任何使命和重任,它最初就是一件盡力追求品質的產品,所以它并沒有為商業化并留下太多可以挖掘的余地。

無論是對微信營銷大號的封殺還是對公共帳號的每日信息推送限制,以及近乎如履薄冰的各種功能和API的開放,都讓大家清楚地感覺到,微信似乎有意無意地和商業化保持著一定的距離。

微信表現出來的對商業化保持著近乎潔癖的心態,恰恰是其最大的尷尬。

它是一款近乎與商業化絕緣的產品,但是它恰恰誕生在全中國對商業化最計較最有心得的騰訊公司。

從去年的騰訊架構調整時微信的微妙地位,到QQ和微信之間的各種分析,再到現在越來越多的關于張小龍動向的各種流言,微信和騰訊的意向及態度似乎并不完全一致,在兩者之間似乎存在著一條細微的罅隙。

如今,微信商業化的大幕已經徐徐拉開,之前QQ和微信就已經處在一個在功能方面緩慢進行的同質化過程中,那么,在商業化越來越深地介入之后,微信是否會喪失自己的特色和氣質呢?是否會變成一個和現在的QQ一樣無所不包的臃腫的平臺呢?

一個是騰訊,一個是微信,兩者之間的距離不過就隔著“商業化”三個字而已——既簡單,又沉重。

快車道

我們并沒有急著追求盈利。

面對分析師的疑問,劉熾平的回答代表了騰訊對微信商業化的態度。

去年全年收入近439億元,利潤超過127億元,并且微信保持著極佳的發展勢頭,在移動互聯網方面取得了不錯的成績。擁有豐富并已經形成生態圈的產品線,有已經在移動互聯網立足并握有很大優勢的產品你,有能夠提供充足回報的業務,現在的騰訊的確有資格不用那么著急。

但是,在一日千里的移動互聯網世界,在競爭已經迅疾得近乎失速的中國互聯網圈子中,“慢”與“等”向來是一個公司、一個產品的大忌——對那些創業者來說如此,對大公司而言更甚,在中國互聯網這個快車道上,幾乎沒有人能慢下來。

事實上,在去年財報發布后的提問環節中,分析師三分之一的問題集中在微信上,主要涉及微信的商業化、國際化戰略以及和騰訊其他業務的關系。連外人都對微信如此好奇和迫切,難道騰訊自己真得能穩坐釣魚臺,像百度那樣去耐心尋找機會嗎?

這么多年的歷史告訴我們,大干快上才是騰訊的特色,才是它爭勝、稱霸的關鍵。騰訊骨子里并不是一個能夠“不急”的公司,這已經成為它的企業文化基因。

一旦考慮賺錢、盈利,考慮商業化,一旦駛入這條快車道,就只能義無反顧地一直走下去,無論是騰訊,還是微信,這都是它們的必然命運。

如何保證微信和騰訊在這樣的快車道上安全行駛,最終達到終點,或許將是馬化騰以后面對的最大挑戰。

(轉自:創見網)